化妆品中的皮肤美白剂通常用于使面部和颈部的肤色更均匀,有时会更广泛地用于更大面积的皮肤。向消费者销售的产品可以是用于改善外表的化妆品,也可以是皮肤病的治疗工具(即药物)。

从法规和安全角度考虑,化妆品和药物之间的区分至关重要,其中最重要的一点是化妆品不得含有活性成分(AI)。欧盟No. 1223/2009和美国FDA关于化妆品的法规中将含有活性成分的化妆品归类为药物。

在本应用纪要中,我们考察了作为化妆品销售但使用了药物AI(如氢醌、皮质类固醇和维甲酸)的假冒化妆品。样品提取和分析均采用配备2998光电二极管阵列(PDA)检测器和ACQUITY QDa质谱检测器的ACQUITY Arc系统进行。使用Empower 3色谱数据软件(CDS)进行数据采集和数据处理。分离使用的CORTECS色谱柱中含有2.7 μm颗粒,这种颗粒可达到极高的柱效,对极性和非极性分析物都有出色的保留性。

多个样品中均检测出禁用皮肤美白剂呈阳性。包装标签通常具有误导性,某些情况下所附产品信息中未列出皮肤美白剂,增加了消费者长期使用不当和产生不良副作用的可能性。

本文所述方法可用于化妆品中筛查皮肤美白剂的常规分析,确保它们满足监管和安全标准。

化妆品中的皮肤美白剂通常用于使面部和颈部的肤色更均匀,有时会更广泛地用于更大面积的皮肤1-3。 向消费者销售的产品可以是用于改善外表的化妆品,也可以是皮肤病的治疗工具(即药物)。从法规和安全角度考虑,化妆品和药物之间的区分至关重要,其中最重要的一点是化妆品不得含有活性成分(AI)。欧盟No. 1223/2009和美国FDA关于化妆品的法规中将含有活性成分的化妆品归类为药物4,5。 在本应用纪要中,我们考察了作为化妆品销售但使用了药物AI(如氢醌、皮质类固醇和维甲酸)的假冒化妆品。从安全角度考虑,化妆品中禁止使用固醇成分的原因是如果未经医学专业人士的指导和监督,这些类固醇成分可能会产生不良副作用6-8。 氢醌在皮肤病学领域中多用于治疗色素沉着过度,但欧盟及其他若干国家/地区禁止将其用于化妆品4。美国同样禁止在非处方药中添加超过

2% w/w的氢醌5。长期使用氢醌会导致永久性褐黄病,使皮肤变色9-12。 皮质类固醇是治疗湿疹和牛皮癣等炎性皮肤病有效药物。外用制剂通常为乳霜或凝胶形式。长期使用皮质类固醇可能导致的副作用包括脓疱型银屑病、永久性皮肤萎缩以及高血压、接触性皮炎和糖尿病等全身作用6-8。 维甲酸(Tretinoin)是维A酸的药物形式。这种物质可用于治疗痤疮。

这些组分的功用使得作为皮肤美白剂销售的化妆品中仍可以找到它们的踪影1-3。 在本研究中,化妆品购自在线供应商。样品经过萃取后,在能够模拟HPLC或UHPLC分离的双流路液相色谱系统上使用配备PDA和QDa质谱检测器的UHPLC系统上进行分析。ACQUITY Arc系统能够执行现有的HPLC方法,同时还可选择转换至采用2.5~2.7 µm颗粒的UHPLC方法以实现更高效的色谱分离。

分离所用的2.7 µm颗粒CORTECS T3色谱柱,具有优化的孔径、C18键合相密度和封端,可兼容100%水性流动相等优点,可实现极性和非极性分析物保留之间的完美平衡。

多个样品中均检测出禁用皮肤美白剂呈阳性。包装标签通常具有误导性,某些情况下所附产品信息中未列出皮肤美白剂,增加了消费者长期使用不当和产生不良副作用的可能性。

所有分离均采用配备2998光电二极管阵列(PDA)检测器和ACQUITY QDa质谱检测器的ACQUITY Arc系统进行。使用Empower 3色谱软件进行数据采集和数据处理。

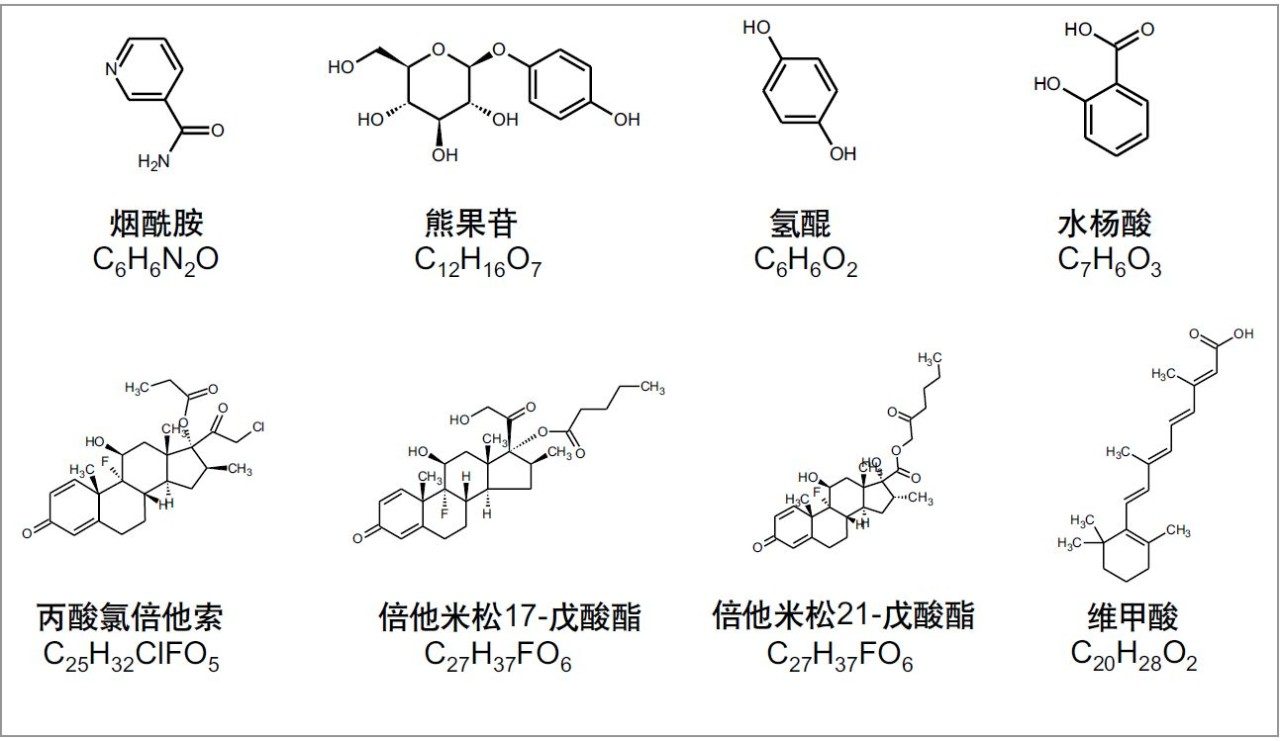

将含有八种皮肤美白剂(图1)和四种对羟基苯甲酸酯的标准化合物溶解于甲醇中,并依次稀释以配制加标溶液。尽管对羟基苯甲酸酯并非皮肤美白成分,但经常用作微生物抑制剂并常见于化妆品中,因此将其包含在本研究中13。 使用购自Making Cosmetics Inc. (Snoqualmie, WA, USA)的空白乳霜或凝胶化妆品基底制备基质匹配曲线标样。称取一份(1 g)基质(乳霜/凝胶)加入15 mL离心管中,并加入100 µL乙腈加标溶液。首先将混合物涡旋混合,然后振荡(Eberbach手动振荡器,500 rpm)10分钟,使加标分析物达到平衡。加入乙腈(4.9 mL)后将样品再振荡25分钟。然后将样品在3000 rpm下离心10分钟。使用0.2 µm PVDF滤膜对一份上清液进行注射式过滤,并将其置于样品瓶中以备样品分析。在萃取步骤中,使用5 mL乙腈以相同方式对化妆品样品(1 g)进行萃取。

|

UHPLC系统: |

ACQUITY Arc |

|

分离模式: |

梯度 |

|

色谱柱: |

CORTECS T3, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |

|

溶剂A: |

0.1%甲酸水溶液 |

|

溶剂B: |

甲醇 |

|

流速: |

0.80 mL/min |

|

柱温: |

30 °C |

|

进样体积: |

0.5~2 µL |

|

检测器: |

2998光电二极管阵列(PDA)检测器 |

|

PDA检测条件: |

210~400 nm |

|

梯度: |

0 min 0% B,0.5 min 0% B,2.2 min 2% B,6.0 min 95% B,8.0 min 99% B,9.0 min 99% B,然后返回初始条件 |

|

MS系统: |

ACQUITY QDa |

|

电离模式: |

ESI+和/或ESI- |

|

毛细管电压: |

1.0 kV (+);0.8 kV (-) |

|

锥孔电压: |

10 V |

|

脱溶剂气温度: |

600 °C |

|

离子源温度: |

150 °C |

|

MS扫描范围: |

100~600 m/z |

|

采样速率: |

5 Hz |

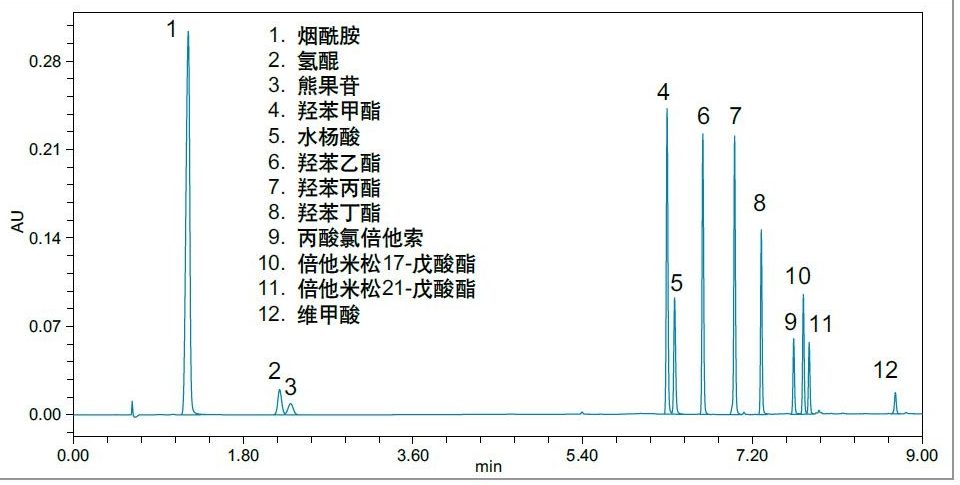

图2展示了在使用配备PDA检测器的ACQUITY Arc系统的研究中,分离12种混合标准品所得到的色谱图。开发的Empower 3处理方法使用实验测定的标准化合物保留时间(tR)来鉴定分析物。分析的多种化妆品样品中检测到常用作防腐剂的四种对羟基苯甲酸酯(图2,峰4、6、7、8)13。

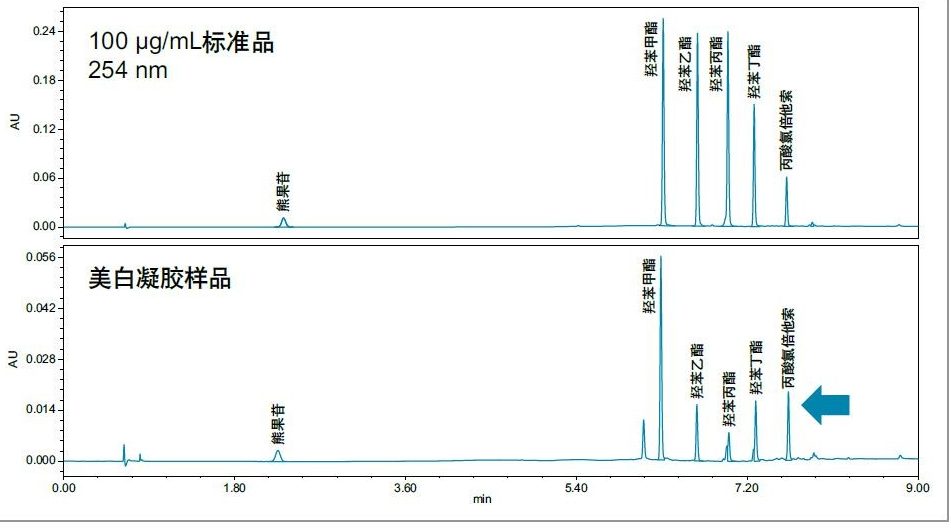

图3(下图)展示了分离所萃取的美白凝胶样品所得的色谱图,该样品购自美国的一家网上商店。发现该样品中包含熊果苷、皮质类固醇丙酸氯倍他索以及四种对羟基苯甲酸酯,使用Empower 3处理方法对这些物质进行标记。色谱峰的tR与确证标准品(图3的上图)的那些值匹配。

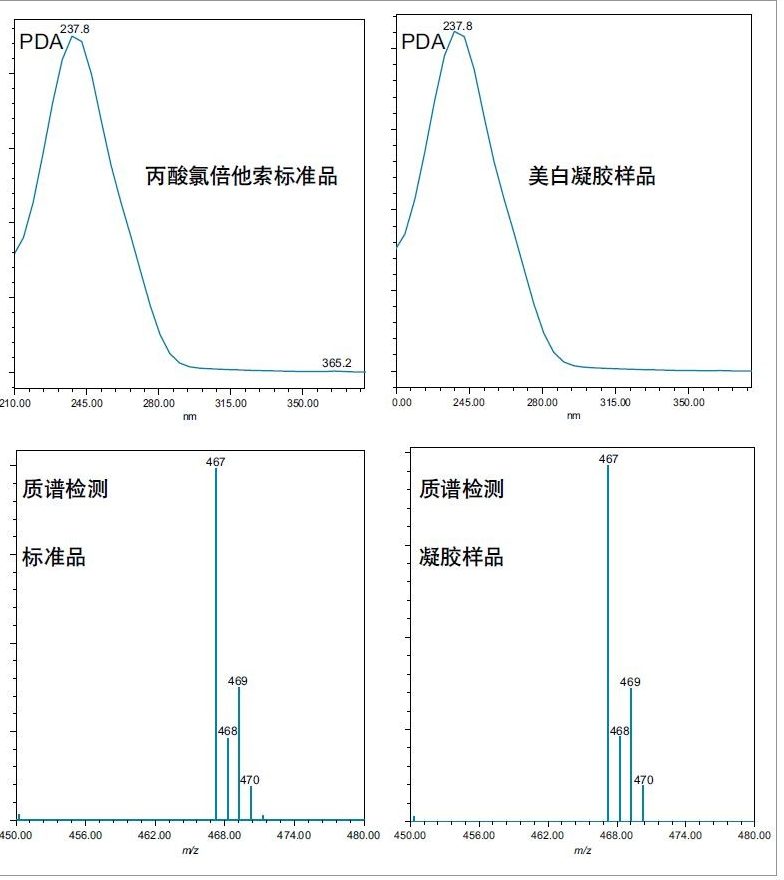

PDA与质谱检测功能提供了互补的分析信息。图4展示了凝胶样品和标准品中丙酸氯倍他索的UV和质谱图。丙酸氯倍他索的[M+H]+对应于m/z 467,与Empower 3处理方法鉴定为丙酸氯倍他索的组分具有相同的m/z。同位素模式反映出化学结构中存在氯,提供了额外的确证依据并提高了鉴定结果的可信度。标准品与样品中的UV和质谱图相同。化妆品样品上的产品标签未标明存在氯倍他索。

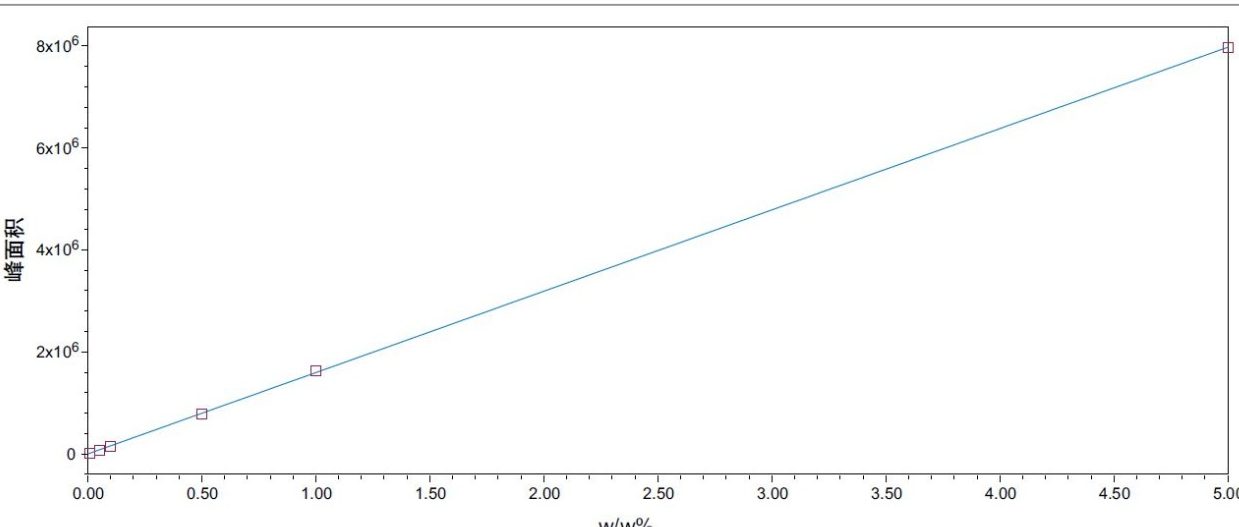

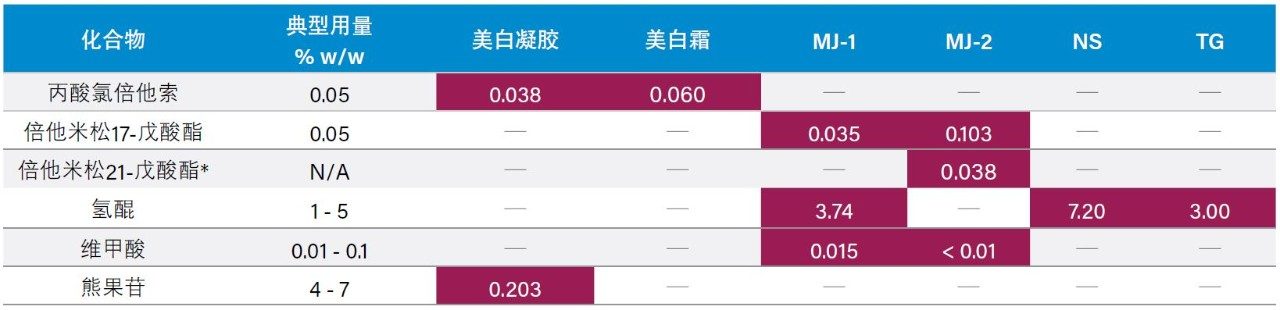

将所选择的皮肤美白剂预加标至空白乳霜和/或凝胶化妆品基底中,并使用实验部分详述的步骤进行萃取,以制得基质匹配的定量标准品。凝胶基质中的丙酸氯倍他索和熊果苷回收率超过93%,而乳霜基质中的倍他米松17-戊酸酯、氢醌和维甲酸回收率超过98%。利用基质匹配校准曲线(R2 > 0.999),通过记录的UV通道对分析的六个样品(表1)进行定量分析(熊果苷= 280 nm;丙酸氯倍他索、倍他米松17-戊酸酯和倍他米松21-戊酸酯= 238 nm;氢醌= 290 nm;维甲酸= 352 nm)。利用加标氢醌的乳霜基质获得的校准曲线示例如图5所示。

表1的结果说明样品中检出的多数组分含量均处于AI的典型用量范围内2。将NS样品按1:1的比例进行稀释,使检出的氢醌处于0.01%~5%的校准范围内。表1的结果表明在美白霜样品以及美白凝胶中检测到丙酸氯倍他索。样品MJ-1和MJ-2购自美国的网上商店。该产品作为一种皮肤治疗剂进行销售,二者同时使用以达到最佳美白效果。在MJ-1样品中检测到氢醌、倍他米松17-戊酸酯和维甲酸。第二种治疗剂MJ-2中含有倍他米松17-戊酸酯及其结构异构体倍他米松21-戊酸酯以及维甲酸。

本研究中使用的化妆品购自美国的在线供应商,结果表明这些产品中包含欧盟和美国均禁止用于化妆品中的皮质类固醇和维甲酸。所分析的四个样品中均检出固醇组分。定量结果通常处于或超出典型用量范围。

三个样品中检出的氢醌含量高于3% w/w,这违反了欧盟和美国法规。

在分析的某些样品中,存在的活性成分未在标签或所附产品信息中标明。化妆品的错误或不当标记提高了产生不良副作用的可能性,因为化妆品通常在缺乏医疗监督的情况下长期使用。

本研究采用ACQUITY Arc系统进行,该系统既能使用3.0~5 µm颗粒色谱柱运行HPLC方法,又能使用2.5~2.7 µm颗粒色谱柱运行快速且高效的UHPLC分离方法,可有效提升色谱分离的灵活性,最大程度提高生产率。

为确保ACQUITY Arc系统获得最佳的色谱性能,使用设计用于使极性和非极性分析物获得最高效率和出色保留的CORTECS T3色谱柱通过单次分析测定各种皮肤美白剂和对羟基苯甲酸酯。

为确保数据完整性,利用通过标准化合物开发的Empower 3处理方法对待测化合物进行鉴定和定量分析。

Empower 3软件的UV和MS谱图匹配功能用于确证所分析样品中皮肤美白成分的鉴定结果。通过增加质谱检测作为互补性分析检测技术提高了化合物检测和鉴定的可信度。

最后,所述方法可用于化妆品中筛查皮肤美白剂的常规分析,确保它们满足监管和安全标准。

720005813ZH,2016年11月